Мазайские сувениры

Главная

Начало истории

Зайцы в Костроме

О нас

Новости

Партнеры

Сувениры

Ювелиры-Серебряники

Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались традиции и мастерство в изготовлении ювелирных изделий костромских и красносельских мастеров-серебряников. Через десятки рук взрослых и детей, от протягивания серебряных нитей, плетения кружев и завитков проходило создание ажурных узоров красносельской скани.

История

Сегодня мы называем костромской край – ювелирной столицей. Истоки этого уходят в те времена, когда еще не знали слово «ювелир» (оно пришло в Россию только в XVIII веке). А называли тех, кто создает драгоценное узорочье, золотых и серебряных дел мастерами.

С середины XVI века под Костромой широко распространяется ювелирный промысел. Археологические раскопки показали, что эта традиция восходит к X-XII векам. Уже тогда, селившиеся здесь мерянские племена, изготовляли из бронзы и низкопробного серебра височные кольца и перстни, гривны и браслеты, пряжки, бусы, серьги и многое другое.

Первые письменные свидетельства о промысле относятся к XVI столетию. В писцовых книгах Казани среди серебряников упоминается «костромитянин» Рудак Борисов. А в записях Московской оружейной палаты говорится о Михаиле Савельеве: «Серебряной палаты кормовой золотарь села Красного Костромского уезда…». С того времени, еще много имен костромичей будет значиться в мастерах Оружейной палаты.

По писцовой книге 1628 года на костромском посаде имелось 11 серебряников. Именно серебро было главным материалом для создания украшений. При этом выделялись свои специализации в мастерстве: чеканщики, басельщики, литцы. Центр же кустарного ювелирного промысла располагался в 35 километрах от Костромы в селе Красное на одном берегу Волги, и селе Сидоровском на другом. Из этих древних сел, связанных с именами бояр Романовых, Годуновых, графа Орлова, ювелирный промысел распространился на десятки селений вокруг.

С XVIII века мастера объединяются в цеха, которые регулируют вопросы обучения и работы мастеров. Во главе цехов стояли старшины, а управлением ведала Ремесленная палата. В то время в Костромском серебряном цеху было записано 48 мастеров-серебряников. Один из них Григорий Ратков. Он жил в 1780-х годах Костроме на Никольской (сегодня Свердлова) улице в собственном доме. Был крестьянином из села Сидоровского, вотчины графа Орлова. В молодости был послан с несколькими односельчанами в Москву для обучения серебряному делу. Собственный талант и столичная школа выделяли изделия Раткова особым изяществом форм и орнамента, техникой обработки. Клеймо мастера сохранилось на чеканном окладе киота иконы «Феодоровской иконы Божией Матери».

С середины XIX в. красносельский ювелирный промысел становится ведущим в России. Основой его были женские украшения из серебра: серьги с позолотой — «калачи», сердечки, змейки, звездочки; броши в виде веточек, бантиков, стилизованных птиц; обручальные кольца; пуговицы, цепи, браслеты, мелкий сервизный товар, эмалированные вещи. Здесь же был центр производства культовых вещей: более 40 видов нательных крестов, из серебра, золота, меди, с голубыми, синими, фиолетовыми эмалями; складни, иконы.

С ростом производства происходит узнаваемость и торговля. Изделия с костромскими клеймами можно встретить на всех ярмарках страны. Крупные монастыри размещали постоянные заказы. Купцы-прасолы скупают изделия у мастеров и ведут крупную торговлю по всей России: в Москве и Санкт-Петербурге, в Сибири и на Украине.

Секретом популярности во многом была ориентация на массового потребителя. Но наряду с массовым производством создавались и настоящие ювелирные шедевры. С 1889 изделия костромских кустарей-ювелиров с успехом выставляются и собирают премии на Всемирных выставках в Париже и Турине, Порт-Саиде, заказы приходят из восточных, европейских столиц, Нью-Йорка.

В 1900 году костромская пробирная палата указала, что за год в Костромской губернии было создано более 11,5 миллионов серебряных изделий, общим весом в 1112 пудов. И все это сделано ювелирами-кустарями. Более 50 сел и деревень Костромской губернии полностью, от мала до велика, занимались ювелирным делом. Каждая крестьянская изба являлась мини ювелирной фабрикой.

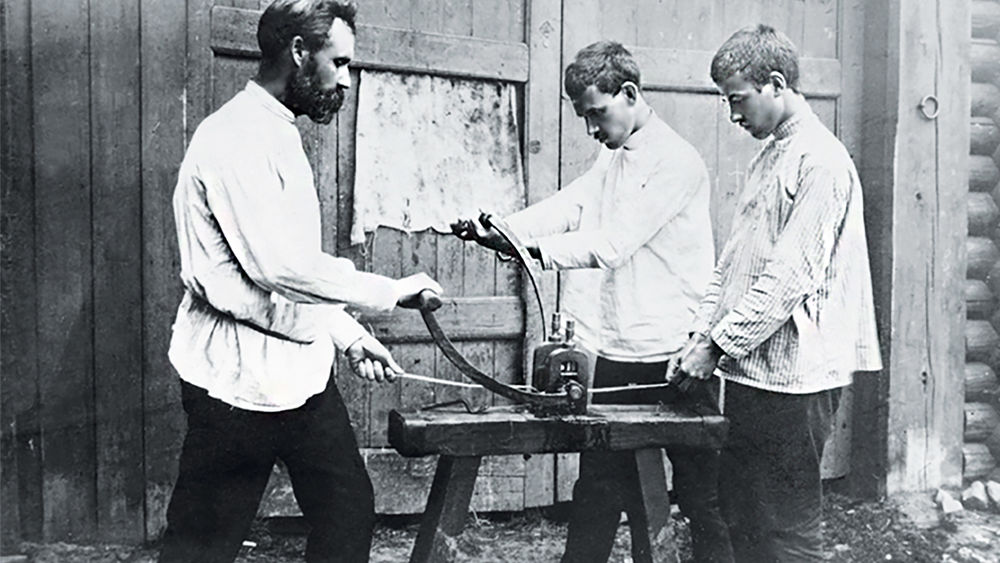

Труд ювелира был тяжел. Рабочий день начинался около 5 утра и достигал 15-16 часов. В процесс ручного труда была включена вся семья: кто-то тянул поволоку, кто-то крутил-паял скань, кто-то выбеливал, кто-то шлифовал. До начала XX века большинство операций по выполнялась вручную. Паяльную лампу заменял обыкновенный чайник с фитилем, проволоку для цепочек протягивали на «вороте». Самыми ходовыми инструментами были ручная дрель, паяльные трубки — «февки», штампы, вальцы, через которые прокатывали полосы серебра.

Единица длины для цепей — аршин, это примерно 70 см. Ребенок за день должен был спаять 6-8 аршинов цепочки, взрослый по 10-12 аршинов. А были такие умельцы, как уникальный паяльщик Александр Алексеев, который напаивал по 19 аршин (1330 см) крестовой цепочки в день, больше 7 вёрст ( 7462 ) метра в год.

В 1893 году для развития традиций промысла губернское земство учреждает класс технического рисования при Красносельской земской школе. В 1904 году на их базе создана художественно-ремесленная мастерская золотосеребряного дела, а затем артель. Это стало основой развития и сохранения красносельской ювелирной традиции, которые сохранялись уже в новой истории в Красносельском училище художественной обработке металла. В этих стенах сформировалась знаменитая техника красносельской скани, эмаль, гравировка, чеканка, литьё, всечка – все эти техники передаются мастерами и поныне.

Приоткрыть тайны костромского ювелирного промысла можно на мастер-классе в крупнейший мультибрендовом ювелирном салоне «Золотая аллея». Здесь же в древних торговых рядах для вас все богатство и разнообразие изделий современного поколения костромских и красносельских ювелиров.

Заячья тропа

Галерея

Мазайские сувениры